Hacktour 2/25: Schildermalermuseum

Das heutige Schildermalermuseum war bis 2004 die Werkstatt von Josef Samuel, der einer Familie von Schildermaler:innen entstammt. Sein Urgroßvater Arnold Samuel übersiedelte 1872 aus Königgrätz nach Wien und gründete 1882 die „Schildermalerei Samuel“. Der Betrieb wurde in der Familie weitergeführt bis zu Josef Samuels Pensionierung im Jahr 2004. Zu diesem Zeitpunkt war er der letzte Schildermaler in Wien.

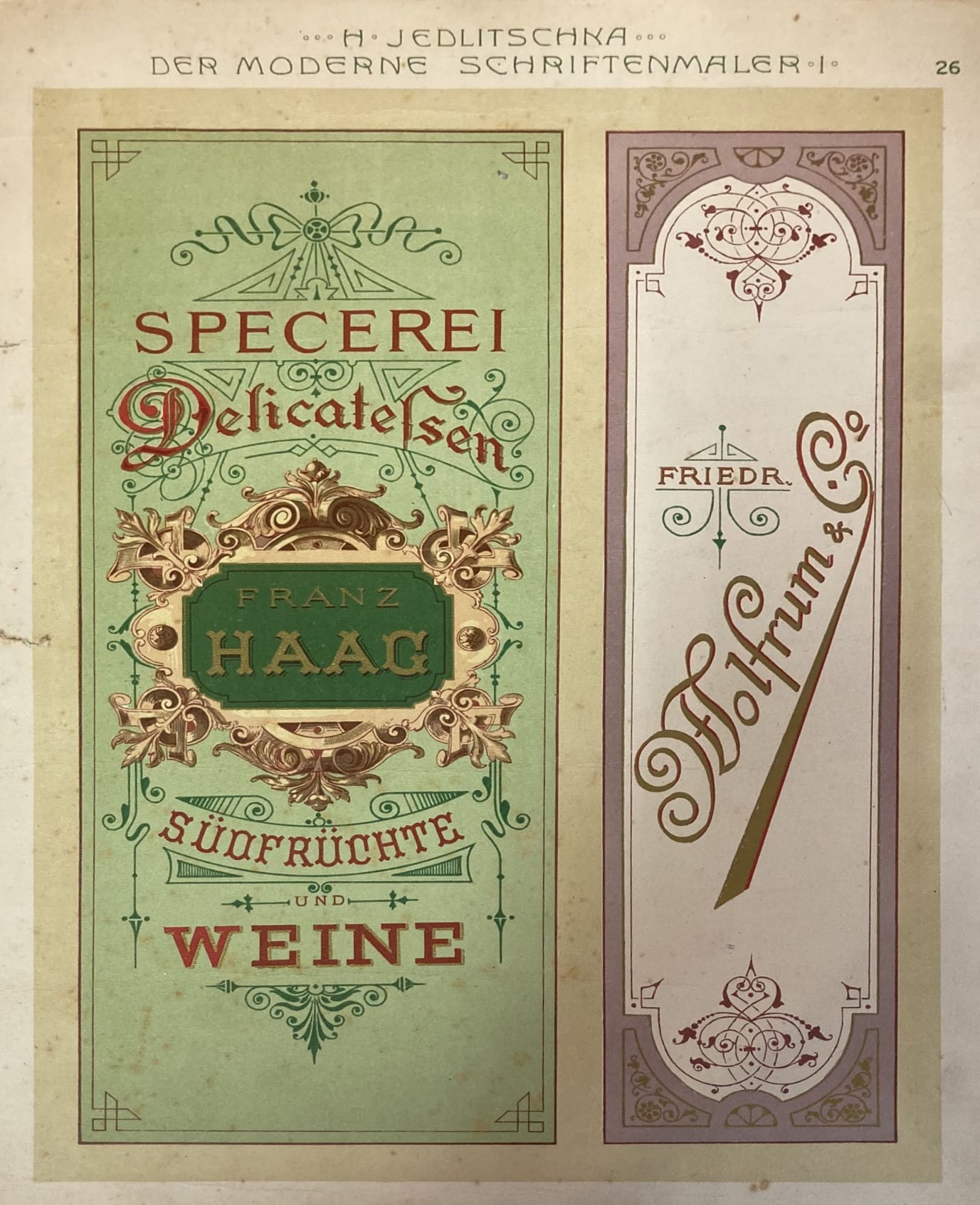

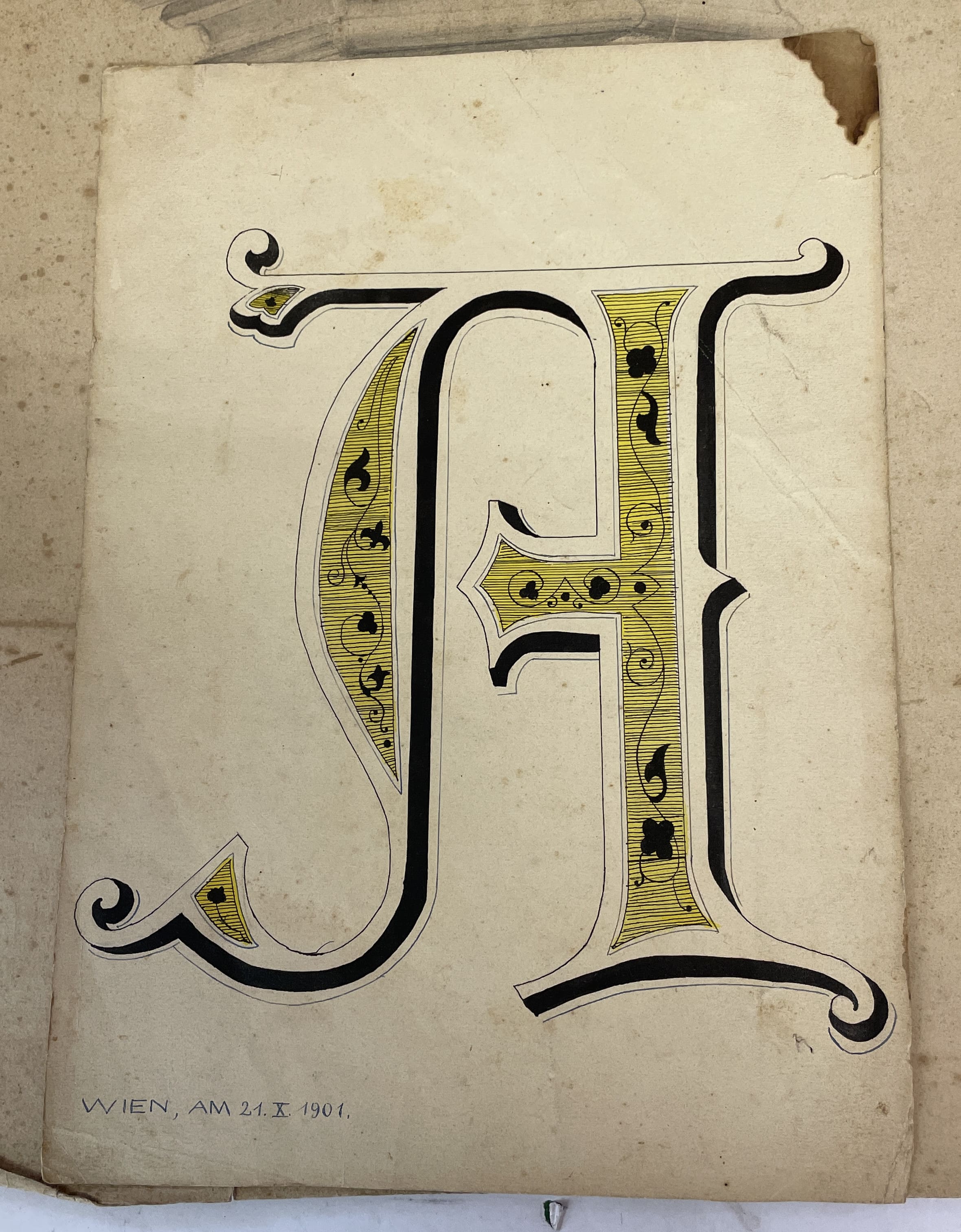

Die Werkstatt besteht aus einem Vorraum und einem Atelier, hinter einem Vorhang versteckt sich ein Waschbecken. Die Wände sind bis in den letzten Winkel mit Schildern bedeckt. Josef Samuel erzählt aus der Blütezeit der Schildermalerei: Zur Zeit Otto Wagners und Gustav Klimts war in Wien der Jugendstil prägend. In dekorativen Verzierungen und kunstvollen Schriften zeigte sich der Jugendstil auch auf den Schildern der damaligen Zeit.

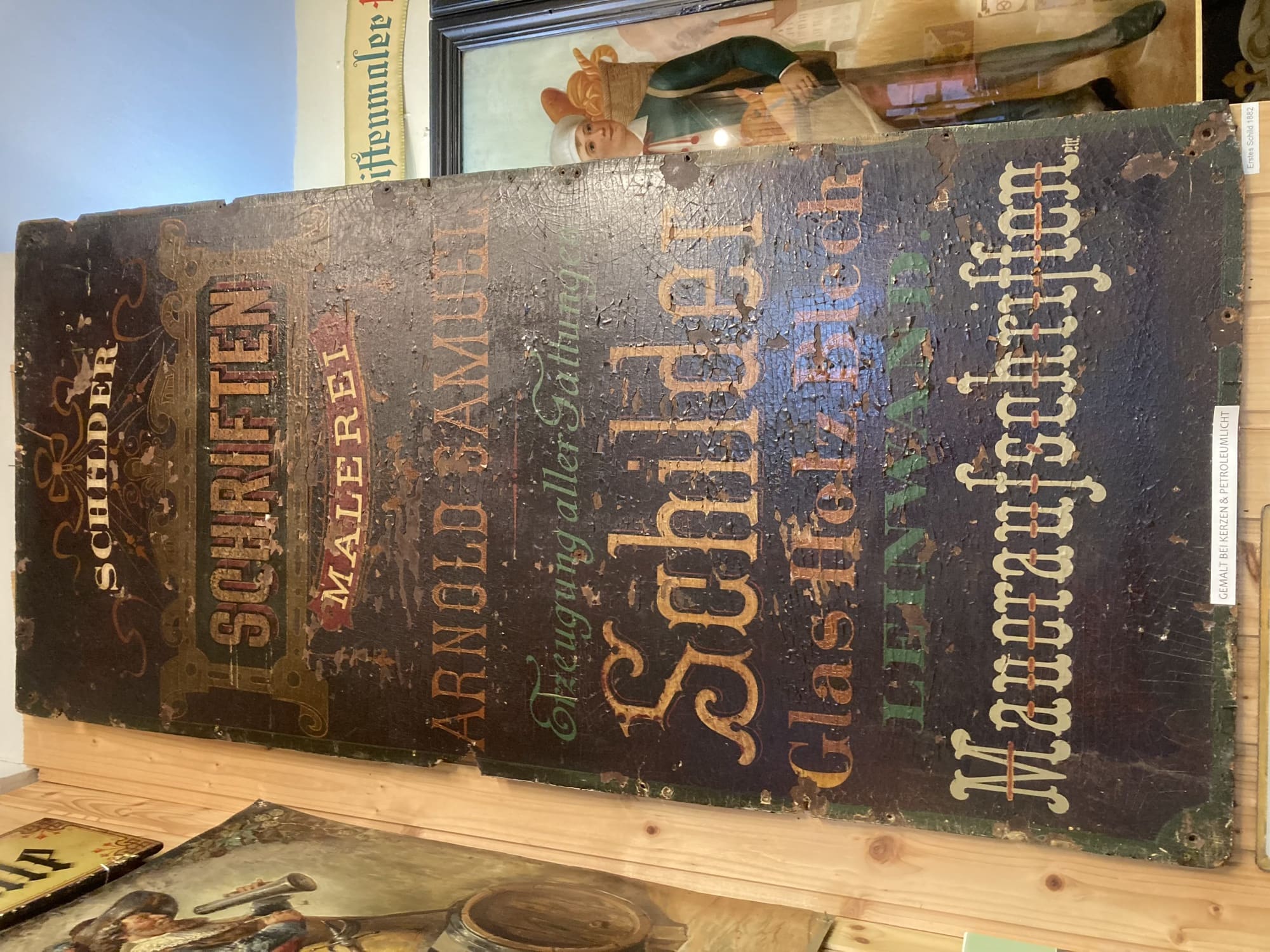

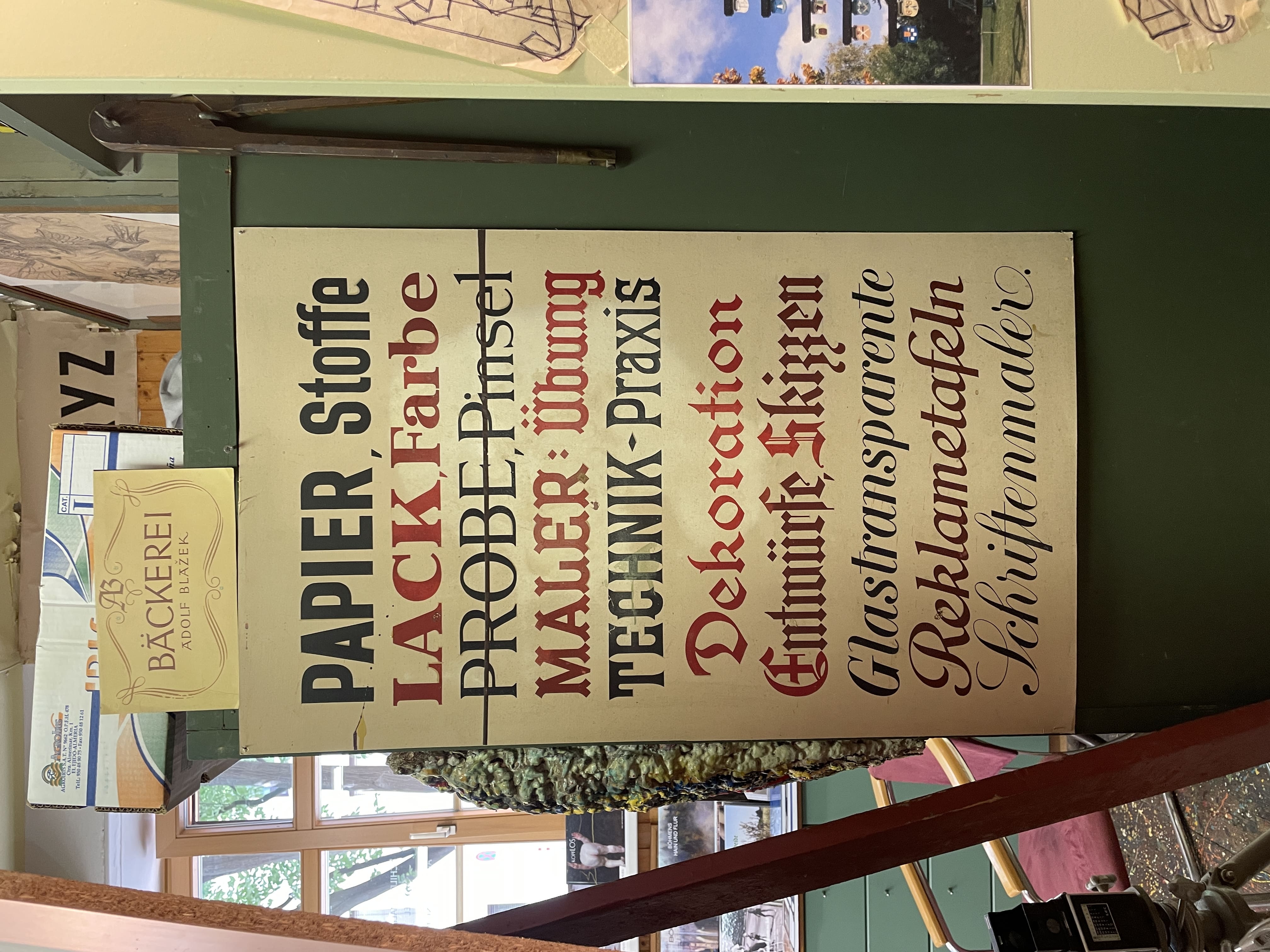

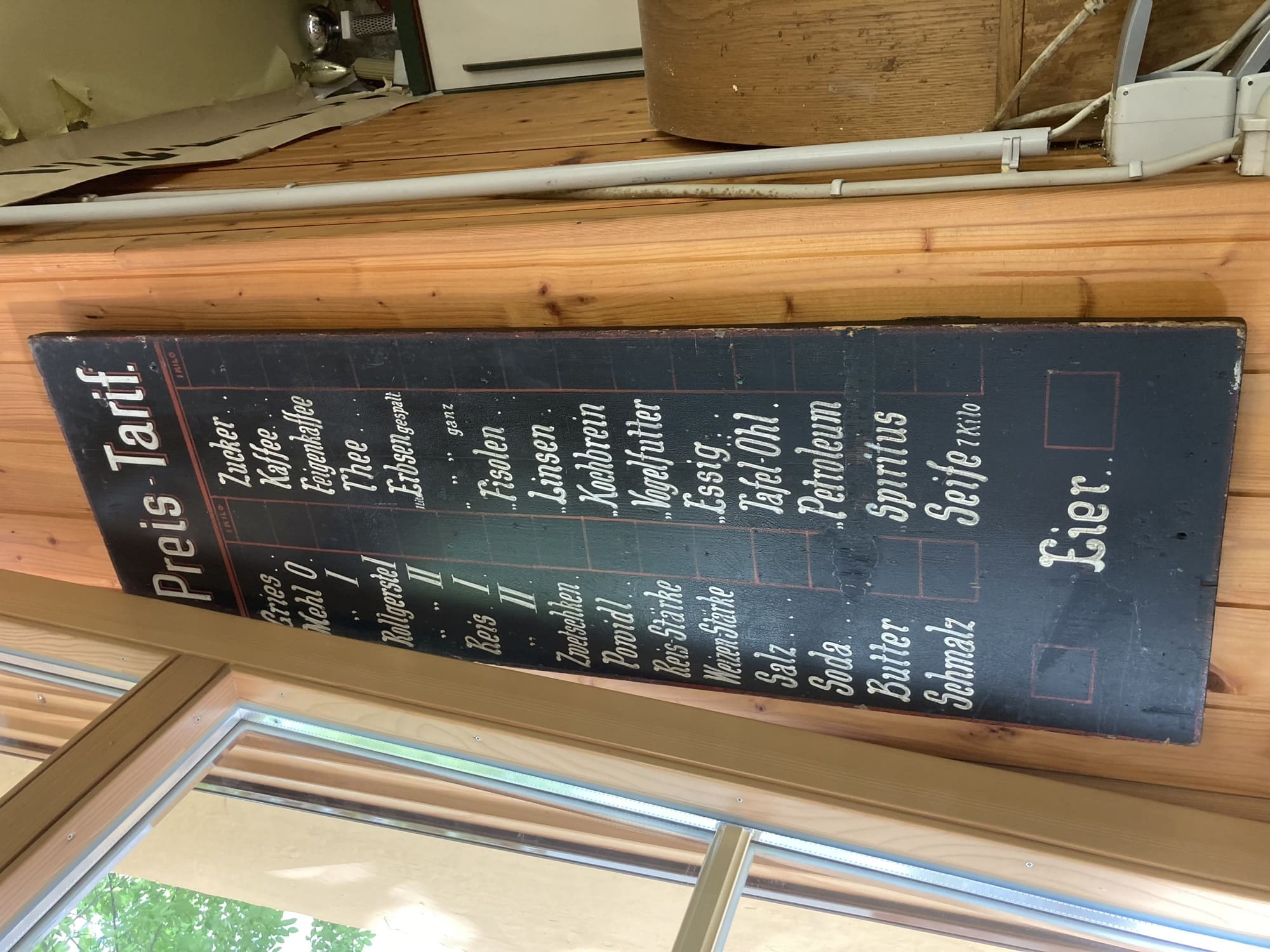

Das älteste Schild der Sammlung stammt aus dem Jahr 1882. Es stellt einen Musterkatalog dar, der gleichzeitig als Werbung für die Fähigkeiten der Schildermaler:in diente. Jede Zeile ist in einer anderen Schriftart gemalt, um der Kundschaft zu zeigen, welche Schriften für das eigene Schild zur Auswahl stehen. Josef Samuel betont, dass Schilder damals bei Kerzen- und Petroleumlicht gemalt wurden. Mit diesem Wissen beeindrucken die fein gezeichneten Serifen und die klaren Kanten der Buchstaben umso mehr. Auf einer neueren Tafel ist ein noch größeres Sortiment an verschiedenen Schriften zu sehen.

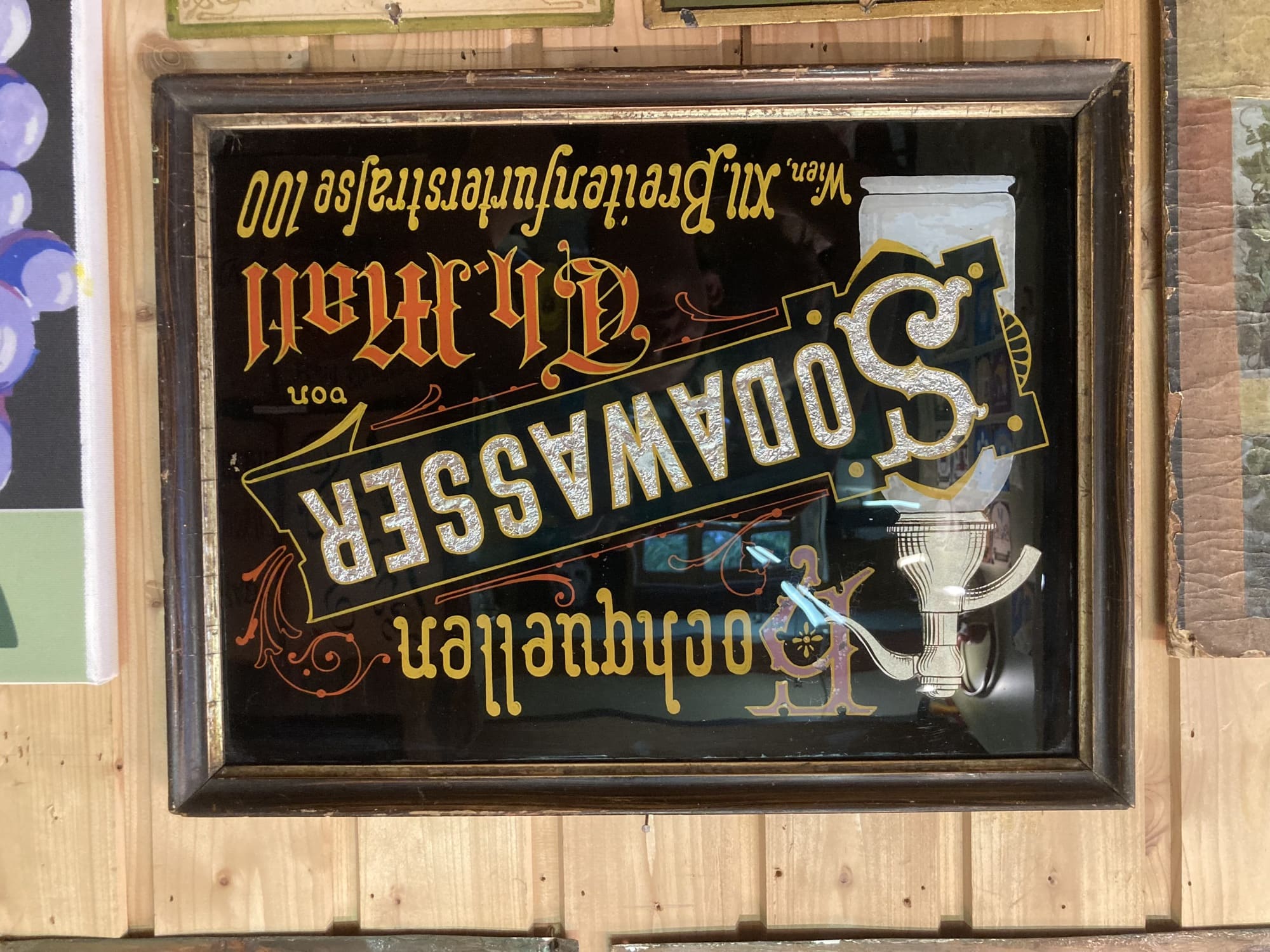

Ein etwa DIN A4 großes Schild sticht ins Auge: schräg steht der Schriftzug „Sodawasser“ auf schwarzem Hintergrund, die Schrift schimmert silbern. Das Schild stammt aus dem Jahr 1890. Josef Samuel erzählt, dass für den silbernen Schimmer Stanniol von Schokoladenverpackungen verwendet wurde. Auch Blattgoldverzierungen und Perlmutteinlagen wurden als dekorative Elemente auf Schildern eingesetzt.

Zu den Fähigkeiten der Schildermaler:innen zählten jedoch nicht nur Schriften. Speziell zu Beginn des Betriebs zeigten viele Schilder anhand von Bildern, welche Produkte es in einem Geschäft zu kaufen gab. Bäckereien gaben etwa Schilder in Auftrag, auf denen die verschiedenen Gebäckstücke zu sehen waren. Hüte, Schuhe oder Schirme auf den Schildern führten auch Menschen, die nicht lesen konnten, ins richtige Geschäft. Dekorationsmalerei, Vergoldung und Porzellanmalerei waren damals eigene Lehrberufe.

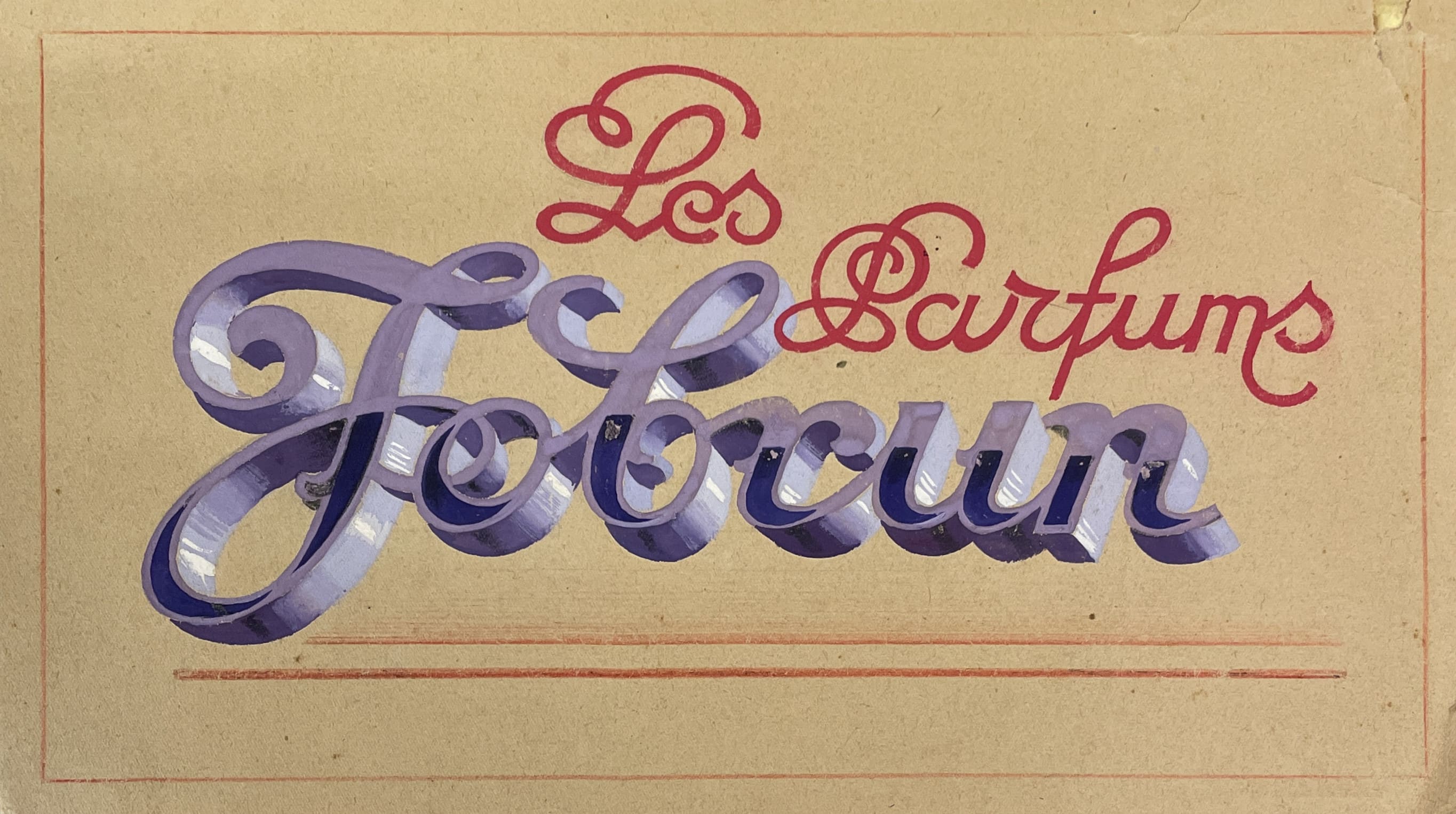

Zur Blütezeit der Schildermalerei gab es in Wien unzählige Betriebe, es war notwendig, sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Josef Samuel erzählt, dass jeder Meister seine eigene Hand- bzw. Schreibschrift hatte. Wer sich auskannte, konnte daran erkennen, wer ein Schild gemalt hatte. Computerarbeit findet Josef Samuel steril, für ihn lebt ein Schild durch abweichende Strichstärken. Selbst, wenn in einem Wort derselbe Buchstabe zwei Mal vorkommt, werden die Buchstaben auf einem gemalten Schild niemals völlig identisch sein.

Farben wurden damals selbst gemischt. Jede Schildermaler:in hatte eigene Rezepte für verschiedene Farbtöne, es wurden auch unterschiedliche Spezialöle für bessere Haltbarkeit der Farben verwendet. Josef Samuel zeigt uns verschiedene Farbpigmente in einem altmodischen Schubladenschrank. Die Pigmente wurden zur Verdünnung mit Terpentinöl gemischt. Das Wiener Neustädter Terpentin aus Föhrenharz war damals ein beliebtes Produkt. Zum Abschluss wurden die Schilder mit einem Cobalt-Sikkativ bestrichen, dass zum Trocknen und Härten der Farben beitrug. Josef Samuel erklärt uns auch zwei verschiedene Arten von weißem Farbpigment: Zinkweiß konnte auf Glas verwendet werden und war nach dem Trocknen immer noch lichtdurchlässig, Bleiweiß (giftig!) hingegen deckte ab.

Mit der Zeit wurde Werbung kreativer und weiter verbreitet. Auch Autos wurden zuerst von Schildermaler:innen bemalt (heute werden Autobeschriftungen auf Folie gedruckt und geklebt). Neben den Lieferwagen auf dem unteren Bild sehen wir auch noch Autobemalungen für die Firma Inzersdorfer (Konservendosen). Auch hier ist der Detailgrad beeindruckend (zum Beispiel die Schattierungen der Erbsen).

Nicht nur die vielen kunstvoll gestalteten Schilder ziehen Blicke auf sich. Der mit Farbspritzern gesprenkelte Boden wirkt selbst wie ein Kunstwerk („Pointillismus“ schmunzelt Josef Samuel). Er erzählt vom Aktionisten Curt Stenvert, der den Atelierboden im Rahmen einer Ausstellung ins Künstlerhaus transportieren wollte (das müsste 1963 gewesen sein). Auch einen so genannten Farbabstrich – ein Objekt, von dem bunte Tropfsteine nach unten hängen – wollte Stenvert in seiner Ausstellung zeigen. Dieser Farbabstrich ist ein wichtiges Werkzeug der Schildermaler:in, hier wird überschüssige Farbe vom Pinsel abgestrichen. Im Verlauf von Jahrzehnten entstehen die bunten Formen, die wie Eiszapfen nach unten zu tropfen scheinen.

Josef Samuel spricht mit Leidenschaft über seinen Beruf, zu jedem einzelnen Schild oder Entwurf hat er etwas zu erzählen. Neben dem Fenster hängt ein Schild, das auf Tafelhintergrund gemalt ist. Neben jedem Produkt ist ein freier Platz zum Eintragen des aktuellen Preises. Neben den heute nicht mehr gebräuchlichen Schreibweisen wie Thee oder Tafel-Öhl sticht ein unbekanntes Produkt ins Auge: Kochbrein. Josef Samuel weiß selbst nicht, worum es sich dabei handelte. Das Internet hat uns bei unserer Recherche natürlich nicht im Stich gelassen: Als Brein wurde damals Hirse bezeichnet, das Wort kommt vermutlich aus dem Kärntnerischen. Das österreichische Landwirtschaftsmuseum (BMLUK) kennt auch die Breinwurst, eine „ Kochwurstspezialität (Steiermark, Burgenland) aus gekochtem Schweinefleisch (Schweineköpfen) unter Zusatz von - regional unterschiedlich - gekochtem Buchweizen oder gekochter Hirse“.

Das Schildermalermuseum in Wien ist vielleicht nicht für jede und jeden interessant, bietet es doch einen Einblick in eine spezielle Berufsrichtung, die heute in Vergessenheit geraten ist. Gerade deshalb lohnt sich aber der Besuch. Während in unserer schnellebigen Zeit Bilder, Texte und Werbung nur so an uns vorbeifliegen, zeugt die Sammlung im Schildermalermuseum von einer langsameren und langlebigeren Zeit.

Kontakt: Josef Samuel, Schildermalermuseum, Mühlgasse 7, 1040 Wien, geöffnet auf Anfrage

Fotos von Regine und Eva für Hacktours. Für Text, Fotos und Recherche wurde keinerlei künstliche Intelligenz eingesetzt.